2. Einführung

Das Geld in den unterschiedlichsten Formen hatte die Bürger von Teschen schon immer begleitet. Anfangs waren es verschiedene Zahlungsmittel, mit Hilfe deren man die Waren tauschte. Während der Vorherrschaft des Großmährischen Reiches hatten die schlesischen Volksstämme als Zahlungsmittel unter anderem die axtähnliche Mark (lateinisch: marca) benutzt. Von diesen Markmünzen hatte man in Krakau-Okol ein wahres Depot von 3,5 Tonnen entdeckt. Die gleiche Mark fand man in der nur einige Kilometer von Teschen entfernten und eng mit seiner Geschichte verbundenen, schon ab dem Mitte des 8. Jahrhunderts n. Chr. genutzten, Großburg in Chotebuz (Chotěbuz - Podobora). Indessen hatte man schon viel früher im Gebiet des späteren Teschener Schlesiens echte Münzen gekannt, nämlich die römischen. Aus verschiedenen Zeiten stammende römische Münzen wurden in mehr als einem Dutzend Ortschaften in Teschener Schlesien gefunden, unter anderem in Kleinkuntschitz (Kończyce Małe), Goleschau (Goleszów) und Mosty. Eine viel größere Seltenheit stellt jedoch eine keltische Münze aus Gold dar, die im Jahre 1951 auf dem Schlossberg in Teschen während der archäologischen Ausgrabungen gefunden worden war.

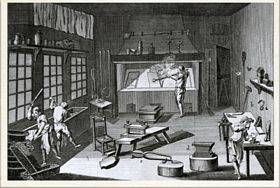

Die Geschichte der Münzen in Teschener Schlesien ist eng mit der Geschichte des Geldes in den benachbarten Ländern, vor allem in Polen, Böhmen und Österreich ver bunden. Ab dem Ende des 10. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gehörte Teschener Schlesien zu Polen, seine Einwohner benutzten daher polnische Münzen. Die ersten Münzen waren die Denare, die bereits Fürst Mieszko I. und später dann König Boleslaus der Tapfere prägten. Bei den Denaren, deren Name an die römischen Münzen anknüpft, handelte es sich um Münzen aus Silber, die im Prinzip bis Ende des 13. Jahrhunderts im Umlauf waren. Anfangs wogen sie 1,5 Gramm, später immer weniger. In einer Münzstätte im schlesischen Breslau wurden Münzen bereits zu den Zeiten des Königs Boleslaus des Kühnen geprägt. Das oberschlesische Münzwesen ist jedoch späterer Herkunft. Es beginnt in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zur Zeit der Herrschaft von Mieszko Schwankfuß. Damals hatten sich alle Herzöge aus der Piastendynastie für befugt erachtet, eigene Münzen zu prägen. Der schwache Senior - Krakauer Fürst Kasimir der Gerechte - war nicht imstande, ihnen die Ausübung dieses Münzrechtes (der sogenannten Münzregalien oder Münzhoheit) zu untersagen. Mieszko Schwankfuß unterhielt seine Münzstätte höchstwahrscheinlich in Ratibor (Racibórz), wo er seinen Regierungssitz hatte, und später dann in Oppeln (Opole). Die Herzöge von Ratibor und Oppeln, denen auch die Teschener Kastellanei unterstellt war, hatten vor allem Denare geprägt und dann in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts auch Brakteaten. Im 12. und 13. Jahrhundert gehörte es zur Regel, dass die Herrscher auf dem ihnen unterstellten Gebiet alle paar Jahre die alten Münzen außer Kurs gesetzt und neue herausgegeben hatten, die dann mit Aufgeld eingewechselt werden mussten. Dieses Vorgehen, „Münzverrufung“ genannt, brachte den Herrschern beträchtliche Einkünfte, da sich keiner dem Umtausch entziehen konnte. Zusätzliche Profite brachte ihnen die Verringerung des Edelmetallanteils in den neu geprägten Münzen. Diese Vorgehensweise führte zur Herabsetzung des Wertes der jeweiligen Währung und somit zu Störungen im Wirtschaftsleben. Als Folge dieser Operationen war ein ständig wechselnder Wert des Geldes zu verzeichnen. Diesen Tatbestand sollte man sich bei der Lektüre dieser Abhandlung vor Augen halten.

Die Geschichte des Teschener Münzwesens begann in dem Moment, in dem das selbständige Teschener Herzogtum entstanden war und dauerte bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts hinein. Bereits länger als seit anderthalb Jahrhunderten beschäftigen sich viele Forscher mit diesem Thema. Von den früheren hatte sich Viktor Karger die größten Verdienste auf diesem Gebiet erworben. Die für die polnischen Forscher schwer zugänglichen Dokumente, die die letzten Teschener Piasten betreffen und die in den Archiven der Fürsten von Liechtenstein in Wien aufbewahrt werden, konnten nämlich von Karger durchkämmt werden. Zu diesem Thema hatten auch tschechische Autoren viel geschrieben. Wir erwähnen hier den Namen von Erich Šefčik. Die Geschichte des Münzwesens in Oberschlesien wird in neuester Zeit umfassend von Borys Paszkiewicz erforscht.